|

|

|

| |

Didattica: i principali parametri

meteorologici

|

| |

- SECONDA PARTE - |

| Pressione

atmosferica |

| |

L'atmosfera che

circonda la Terra è composta da una miscela di

gas (in prevalenza azoto e ossigeno) chiamata comunemente

"aria". Sebbene sia trascurabile rispetto

a quello di altre sostanze, anche l'aria ha un proprio

peso: potrebbe sembrare incredibile, ma un metro cubo

d'aria, in condizioni standard di pressione e temperatura,

pesa quasi 1.3 Kg!!!

La colonna d'aria che sovrasta la superficie

terrestre, concentrata per la maggior parte

nella troposfera (i primi 15 Km), esercita

quindi, col suo peso, una pressione che viene

chiamata appunto "pressione atmosferica".

L'unità di misura più utilizzata dai meteorologi

per esprimerne il valore è l'ettopascal (hPa),

o, equivalentemente, il millibar (mb).

Poiché la pressione atmosferica diminuisce con

l'aumentare della quota altimetrica, i valori

pressori assoluti, registrati dalle varie stazioni

meteorologiche, vengono per convenzione rapportati

al livello del mare. In sostanza accade che,

per poter confrontare tra loro i dati rilevati da stazioni

poste a diverse altezze, ci si preoccupa di fornire

un valore che sia INDIPENDENTE dalla quota alla quale

si è effettuata la misura.

Il valor medio della pressione atmosferica al livello

del mare è di 1013.25 hPa: le perturbazioni presenti

nell'atmosfera spostano masse d'aria di diversa natura

(fredde e secche, calde ed umide, etc.), provocando

un'oscillazione di questo valore dell'ordine delle decine

di hPa.

Attraverso l'analisi della variazione della pressione

nel tempo (tendenza barometrica) possiamo ricavare

indicazioni significative circa l'evoluzione

delle

|

Nelle

carte meteo, l'andamento della pressione

atmosferica al suolo è descritto

dalle isobare (le curve blu nella mappa

qui sopra). |

|

|

condizioni atmosferiche,

come ad esempio l'arrivo di una perturbazione,

il passaggio di un fronte o l'ingresso d'aria

fredda. Anche se NON VALE COME REGOLA ASSOLUTA,

si può ragionevolmente sostenere che un

progressivo e costante aumento di pressione è

indice di un probabile ristabilimento del tempo,

mentre un crollo improvviso annuncia solitamente

l'arrivo del "brutto tempo".

La misura del valore di pressione atmosferica

viene effettuata mediante uno strumento chiamato

"barometro": la nostra stazione

meteo impiega un trasduttore di pressione

elettronico. |

|

| Vento:

intensità e direzione |

| |

Con il termine "vento" s'intende genericamente

lo spostamento di una massa d'aria.

Tale moto può essere causato da diversi fattori:

in generale, le masse d'aria tendono a migrare verso

zone con pressione atmosferica inferiore.

La velocità di spostamento sarà tanto

più elevata quanto più rapida sarà

la variazione di pressione in gioco, che in linguaggio

tecnico viene chiamata "gradiente barico".

La conformazione del territorio, nonché la

sua posizione geografica, influiscono tantissimo sulla

natura e sull'intensità dei venti che possono

originarsi in un determinato luogo: nell'area "Didattica"

di MeteoLecco inseriremo presto una sezione che tratta

in dettaglio i venti

della provincia lecchese.

A differenza degli altri parametri meteorologici,

per descrivere completamente uno spostamento d'aria

è necessario specificarne due valori: l'intensità

(ossia la velocità) e la direzione.

Spesso inoltre, per meglio definire la natura del

fenomeno, si preferisce riportare sia la velocità

media (calcolata in genere negli ultimi 5 o 10 minuti)

che la velocità massima delle raffiche. Sebbene

sia ancora uso comune (specialmente in campo aeronautico)

esprimere la velocità del vento esclusivamente

in nodi (un nodo = 1.852 Km/h), talvolta viene affiancato

il corrispondente valore in m/s o anche in Km/h, unità

di misura più facilmente leggibili e ponderabili.

Talvolta capita di fare confusione sulla direzione

del vento: è bene chiarire che, per convenzione,

la direzione riportata da qualsiasi bollettino meteo

è SEMPRE QUELLA DI PROVENIENZA;

venti settentrionali, ad esempio, sono correnti che

spirano DA NORD VERSO SUD.

|

Per

definire la direzione con una maggiore precisione

si impiegano i 360 gradi dell'angolo giro, come

indicato nella nota "rosa dei venti":

0° corrisponde al Nord, e, procedendo in

senso orario, Est=90°, Sud=180° e Ovest=270°.

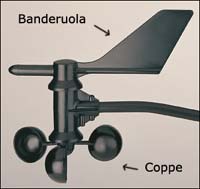

Lo strumento atto alla rilevazione della velocità

del vento è l'anemometro: quello impiegato

dalla nostra stazione

meteo è un modello a coppe. La massa

d'aria in movimento ruota la banderuola in modo

che essa punti verso la sua direzione di provenienza;

la pressione esercitata sulle coppe provoca

invece la rotazione delle stesse con una velocità

angolare che risulta proporzionale alla velocità

del flusso d'aria incidente. |

L'anemometro

a coppe della nostra stazione meteo Davis

Vantage Pro.

|

|

|

| Wind

Chill (indice di raffreddamento) |

| |

Nella prima parte

di questa sezione didattica relativa ai parametri meteorologici

è stato descritto il significato dell'indice

di calore (Heat Index), sottolineando come si tratti

di un parametro "fittizio", introdotto per

fornire un indicazione sul grado di disagio fisiologico

generato sul nostro organismo dal caldo afoso, tipico

dei mesi estivi.

Il "Wind Chill" è un parametro concettualmente

simile, utile però nel periodo invernale: esso

quantifica sostanzialmente la sensazione di

"freddo" percepita dal nostro corpo a causa

dell'esposizione al vento. Una massa d'aria

(con temperatura inferiore rispetto a quella corporea)

che investe la pelle nuda, determina infatti una perdita

di calore per evaporazione che è tanto maggiore

quanto più è elevata la velocità

del flusso d'aria stesso. Ciò comporta

che il nostro corpo percepisca una temperatura apparentemente

inferiore a quella effettivamente presente.

Trattandosi pertanto di un valore termico, anche se

apparente, il Wind Chill viene espresso in gradi centigradi:

talvolta, per precisarne il significato, tale indice

viene anche chiamato "indice di raffreddamento".

Come per l'Heat Index, anche il Wind Chill è

calcolato mediante un'equazione empirica: nella formula

si tiene conto della temperatura dell’aria e della

velocità del vento.

La tabella riportata qui sotto riassume gli effetti

sull’organismo umano in funzione ad ogni classe

dell’indice: |

CLASSI DI WIND CHILL |

EFFETTI SULL'ORGANISMO

UMANO |

> +10°C |

nessun disagio particolare

|

|

disagio

lieve

|

da -1°C

a -10°C |

disagio moderato

|

da -10°C

a -18°C

|

forte disagio: marcata sensazione

di gelo

|

da -18°C

a -29°C |

Possibile congelamento in

seguito

ad esposizione prolungata

|

da -29°C

a -50°C |

Congelamento in seguito

ad esposizione prolungata

|

< -50°C |

Rapido congelamento per esposizioni

superiori a 30 secondi

|

|

| Precipitazioni:

intensità e accumulo |

| |

Le precipitazioni atmosferiche sono senza dubbio

uno dei fattori climatici di maggior importanza: il

territorio, la flora e la fauna sono profondamente

condizionati dalla quantità e dall'intensità

delle piogge. Il dott. William Lau, capo coordinatore

del Laboratorio Nasa per lo studio dell’atmosfera,

ha recentemente dichiarato che "i cicli dei monsoni

influenzano la vita quotidiana del 60% della popolazione

mondiale".

Le precipitazioni traggono origine dai fenomeni

di condensazione dell’umidità atmosferica

sotto forma di particelle d'acqua liquide o solide.

La pioggia, la grandine e la neve sono dette "idrometeore

di precipitazione".

Per descrivere opportunamente un evento precipitativo

si utilizzano solitamente due parametri: l'intensità

e la quantità accumulata. Per quanto riguarda

quest'ultima, l'unità di misura adottata dai

meteorologi è il millimetro,

che equivale ad un litro d'acqua per metro

quadrato di superficie. Per la neve e per

la grandine è possibile esprimere una misura

empirica in centimetri accumulati, anche se è

preferibile fornire sempre il corrispondente valore

in millimetri d'acqua equivalenti (un cm di neve fresca

corrisponde all'incirca ad un mm d'acqua). L'intensità

della precipitazione si esprime di conseguenza in

millimetri orari (mm/h): spesso si distingue tra l'intensità

media, ovvero i millimetri totali diviso la durata

del fenomeno, e l'intensità massima raggiunta

nel corso dell'evento.

Lo strumento impiegato per compiere tali misure è

il pluviometro: la sua versione

più semplice consiste in un cilindro graduato.

La nostra stazione

meteo

|

|

Il

pluviometro a bascula della nostra stazione

meteo: nella foto è stata separata

la parte inferiore per mostrarne il funzionamento.

|

|

è provvista invece di un pluviometro digitale

"a bascula", con risoluzione di 0.25

mm: la misurazione avviene in sostanza registrando

gli scatti del bilancino sul quale "gocciola"

l'acqua che defluisce dal raccoglitore.

Per dare un'idea delle grandezze

in gioco, diciamo che, nelle

nostre zone, una tipica perturbazione autunnale

della durata di due o tre giorni apporta in media

dai 20 ai 50 mm d'acqua totali. Con un'intensità

tra 2 e 6 mm/h si ha pioggia moderata, mentre

durante un violento temporale si possono anche

superare i 100 mm/h, con accumuli di parecchi

millimetri in pochi minuti.

La piovosità media annua della provincia

lecchese varia da un minimo di 1100 mm per la

bassa Brianza, fino ad un massimo di oltre 1800mm

per alcune zone della Valsassina.

La media per la città di Lecco è

di circa 1400 mm annui. |

|

|

Copyright © 2004 - 2015 MeteoLecco

- All rights reserved | PRIVACY POLICY |

|

|

|

|

|